カルシウム

カルシウムは身体の1.5 ~ 2%を占め、身体に最も多く含まれるミネラルです。体内総カルシウムの99%は骨や歯に存在し、その構成物質として重要な栄養素となっています。それだけでなく、ホルモンの分泌や神経の安定、心臓の正常な機能維持など、すべての生命現象に不可欠なものです。

日本の土壌は火山灰で覆われているため、そこに育つ野菜のカルシウム含有量は少なくなっています。日本で摂れる天然水もミネラル分の少ない軟水であり、肉や乳製品の摂取も少ない日本人は欧米人に比べてカルシウム不足になりがちなのは当然のことなのです。

最近は牛乳やチーズをよく食べるようになり、昔ほどカルシウムの摂取不足は起こらなくなってきていますが、それでもまだ十分とはいえません。加齢にともないカルシウムの吸収率も悪くなりますので、高齢者はカルシウム不足により背が低くなったり、腰が曲がったり、骨折を起こしやすくなったりします。

はたらき

骨や歯の主要な構成成分である。

イオン化したカルシウム(カルシウムイオン)が大きな役割を果たす。

神経伝達のための活動電位の発生を促す。細胞膜安定作用がある。

抗ヒスタミン作用がある。

重金属(鉛、水銀、カドミウムなど)やタンニン酸( 注1) を体外に排出する。紅茶などに含まれるタンニンはカルシウムと結合し、タンニン酸カルシウムとなって体外に排泄される。

トロンボプラスチン( 注2) の生成に関与。

ホルモン分泌のセカンドメッセンジャー( 注3)となる。

上記のほか、自律神経の調整、塩分を体外に排泄

する、活性酸素に関与などのはたらきもあります。

不足すると

骨折しやすく、骨粗しょう症になりやすい。虫歯になりやすい。

頭痛、高血圧、胃腸障害(便秘や下痢)、喘息、多汗症、動悸などを起こしやすい。

高血圧、脳卒中、不整脈、心筋こうそく、筋肉のひきつりを起こしやすい( 注4)。

うつ、記憶障害、不眠、怒りっぽさ、焦燥感、呼吸が苦しい。

かゆみ、鼻水、喘息など。

がんの発症リスクが上がる。

ナトリウムが貯留し、動脈硬化が進む。

血液の凝集能に異常をきたす。

体内のカルシウム濃度の調整

血液中カルシウム濃度と細胞内カルシウム濃度は10000:1 になるように調節されています。そして、血液中の濃度も一定の範囲内にコントロールされています。このような体内のカルシウムバランスを保とうとするはたらきを支えるメカニズムには、次のものがあります。

カルシウム濃度は、血液中の電解質のイオン濃度によって調整を受けている。塩分(ナトリウム)やリンやマグネシウムを過剰に摂取して血中の濃度が上昇すると、尿中へのカルシウム排泄量が増え、血液中のカルシウム濃度は低下する。

カルシウムの血中濃度は、主に骨、腎臓、腸管で調節される。これらの臓器にカルシウム濃度を上げるホルモン(副甲状腺ホルモン)や下げるホルモン(カルシトニン( 注5))が作用し、カルシウム濃度を調節している。これらのホルモンのほかにも、インスリン、コルチゾール( 注6)、成長ホルモン、サイロキシン( 注7)、アドレナリン、エストロゲン、活性型ビタミンD3 がカルシウム濃度の調整に関与している。

カルシウムは、イオン化したもの(カルシウムイオン)が事実上のはたらきをしている。血中カルシウムイオン濃度が下がると、タンパク質と結合していたカルシウムがタンパク質から離れてカルシウムイオンとなり、濃度が上がるとタンパク質と結合して血中のカルシウムイオンの濃度を調整する。

カルシウムを選択的に通過させるトンネル状の通路があり、副甲状腺ホルモンがこのトンネルの開口を促す。

細胞膜上にナトリウムを取り入れ、カルシウムを細胞外にくみ出すナトリウム―カルシウムイオンポンプ、小胞体や細胞膜上のカルシウムイオンポンプと呼ばれる仕組みがあって、細胞内カルシウム濃度を調節している。

血糖値が170mg /dl を超えると、尿糖とともにカルシウム、マグネシウム、亜鉛などのミネラル、ビタミンも尿中に排泄される。尿糖が2 +以上の場合、カルシウムの排泄量は健康な人の10 倍と報告されている。

過呼吸( 注8) により、血中の重炭酸塩が低下し血液中のカルシウム濃度が上昇する。

カルシウム濃度と亜鉛濃度を低下させる。

肥満の人は血液中の脂肪酸やクエン酸、乳酸の濃度が上昇しており、カルシウムはこうした分子とカルシウム塩を作り血液中を運ばれる。このカルシウム塩は尿細管での再吸収を受けにくく、その結果血中カルシウム濃度は低くなりやすい。

カルシウム代謝が早く、カルシウムは不足しがちな状態となりやすい。

副甲状腺機能亢進症の状態となりやすく、骨がもろくなりカルシウムが不足しやすい。

腎臓からのカルシウム再吸収が妨げられ、カルシウム濃度やカリウム濃度が低下する。

腸からのカルシウム塩の吸収率は酸性度に依存する。小腸上部ではpH6.0 で最もカルシウム塩が水になじみ吸収しやすく、このpHは胃酸の酸度にも影響される。胃酸が少ないとカルシウムの吸収率は悪くなる。

カルシウムと結合し吸収を妨げる。

カルシウムやマグネシウム、亜鉛などの尿中への排泄を促す。

経口摂取が少ないと起こる「カルシウム・パラドックス」

カルシウム・パラドックスとは、血中カルシウムが足りないほど、細胞中にカルシウムが多く留まる現象をいいます。

経口摂取するカルシウムが足りないと、副甲状腺ホルモンが過剰に分泌され、急に血中カルシウム濃度が上がります。そのため、血中と細胞中のカルシウム濃度のバランスが崩れ、かえって細胞中にカルシウムが流入し、さらに骨を溶かして血液中のカルシウムを増やそうとします。そして、血管や脳のようなやわらかい組織の中にカルシウムが入り込んで増えるという現象が起こります。これが、病気や老化の原因になるのです。

女性の場合、閉経を境に女性ホルモンが減少した時期に起こりやすく、血液中に溢れたカルシウムが身体の各所に沈着して、関節痛などの症状を起こすことになります。カルシウム摂取不足によって、細胞中のカルシウム濃度が高くなると、次のような問題が起こります。

• カルシウムが心臓の細胞にたまると、心不全が起こりやすい

• 動脈の平滑筋細胞にたまると、動脈硬化や高血圧が起こりやすい

• 関節にたまると、変形性関節症が起こりやすい

• 神経細胞にたまると伝達機能低下やアルツハイマーが起こりやすい

• 腎臓の尿路にたまると、腎結石が起こりやすい

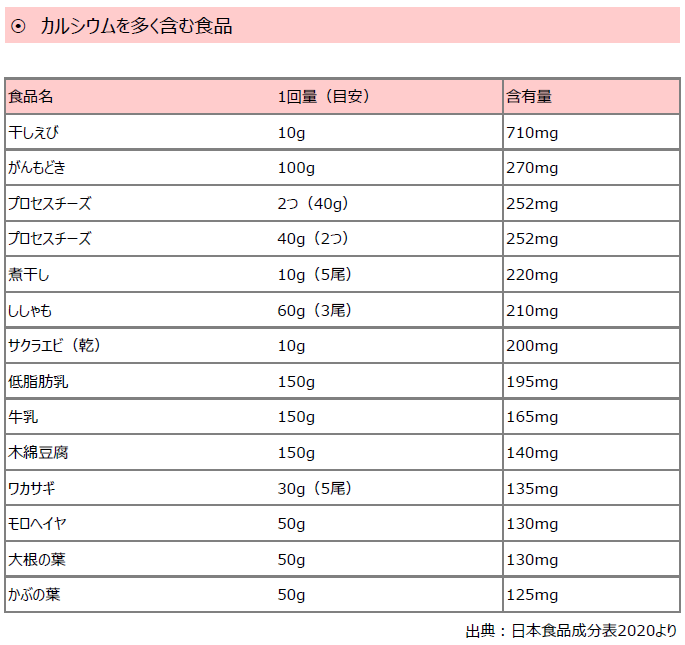

摂り方

一般的なカルシウムの摂取目標量は1 日最低600mgといわれていますが、実際は1,000mg くらいは必要だと考えられます。特に成長期の子ども、妊婦、更年期の女性、高齢者(吸収率低下、尿中への排泄量増加のため)、イライラ、ストレス、高血圧症、動脈硬化、糖尿病、肥満、リウマチ、人工透析などの場合、塩分やリン( 注10) の過剰摂取などの場合には1 日1,200 ~ 1,500mg 必要と考えられます。また向精神薬の離脱には、1,500mg 程度のカルシウム(750mg のマグネシウムを一緒に摂取する)をお勧めします。

カルシウムの効率的な摂取には、牛乳、乳製品(吸収率が良い)を基礎として、小魚、大豆製品、海藻をバランス良く加えた食事( 注11) を摂り、これにサプリメントを補って1,000 mg を確保します。

カルシウムの吸収率は、各食品によってそれぞれ違うため、その摂取量と一致するわけではありません( 注12)。

次の疾患ではカルシウムの摂取量を増やしてください(マグネシウムも一緒に摂ってください)。

甲状腺機能亢進症、低血糖症、高血圧症、アレルギー疾患、凝固不全症、妊娠後期および授乳期など。

まるごと食べられる小魚は、カゼインフリーのカルシウム補給のための強力な味方です。低血糖症の方は午後の間食の軽いエネルギー補給にお勧めです。

注釈

タンニンの加水分解によって生じる有機酸。

注2

血液凝固因子の1つ。

凝固系の第三因子。

注3

情報伝達物質が細胞膜表面にある受容体に結合すると、細胞内で新たに別の情報伝達物質が産生されこれが細胞の代謝などに影響を及ぼす。セカンドメッセンジャーとは、この二次的に産生される情報伝達物質のこと。

注4

筋肉の痙攣には、カルシウムのほか、マグネシウムやカリウムなどが関与している。

注5

甲状腺から分泌されるホルモンの1 つ。

注6

糖質コルチコイドの1 つ。副腎皮質から分泌されるステロイドホルモン。

注7

甲状腺ホルモンの1 つ。物質代謝を盛んにし、成長を促す。過剰になるとバセドー病、欠乏すると甲状腺腫になる。チロキシンともいう。

注8

精神的不安をかかえる人に起こりやすい、速くて浅い呼吸。

注9

イノシトール6 リン酸ともいわれる生体物質。抗酸化作用がある一方で、カルシウムや鉄分などのミネラルと結合して体外に排出してしまうはたらきがある。

注10

インスタント、加工食品に多く含まれる。

注11

乳製品や小魚の骨のカルシウムは吸収率が良く、貝殻や卵の殻のカルシウムは吸収率が低いです。

注12

例えば牛乳の吸収率はほぼ50%で比較的高いほうだが、野菜のカルシウムの吸収率はそれよりずっと低くなる。