ビタミンB6

ビタミンB6 は、皮膚の形成に必要、特に皮脂腺での脂肪分解に必須の栄養素であるため、「皮膚科のビタミン」と呼ばれます。また、マグネシウムや葉酸などとともに、神経伝達物質を生成するのに補酵素としてはたらくため「神経のビタミン」とも呼ばれます。亜鉛のはたらきに不可欠な栄養素です。

はたらき

タンパク質、脂質、糖質の代謝や、神経伝達物質の生成に必要( 注1)。うつ症状などの精神疾患に有効。アミノ酸からブドウ糖を作る反応( 注2)に必須。

皮膚の再生や皮脂分解のためにはたらき、湿疹、にきびや毛嚢炎(もうのうえん)( 注3) の治療に有用。

マグネシウム、ナイアシンとともに糖尿病の改善に欠かせない。

ヘモグロビンは、ビタミンB6 のはたらきによって、タンパク質と鉄から作られる( 注4)。

細胞性免疫を強め、アレルギーの治療にも有用。

マグネシウムと協力して作用する( 注5)。

上記のほかに、亜鉛のはたらきに関与する、肝臓内の酵素の産生に関わる、エストロゲンによるうつ症状を改善する、などのはたらきがあります。

不足すると

高齢者はビタミンB6 が欠乏しやすく、また妊娠中の女性は通常より多くのビタミンB6 を必要とします。ビタミンB6 が足りないと、次の症状が出やすくなります。

貧血、舌炎や脂漏性皮膚炎(にきびを含む)、皮膚の過敏症、手足のしびれやけいれん、動脈硬化、免疫低下やリンパ球減少、月経前症候群(PMS)、うつ症状や興奮性などの神経症状( 注6)、落ち着きのなさ、不眠、熱性けいれん、AST(GOT)、ALT(GPT)の低下、糖尿病、高ホモシステイン血症( 注7)

摂り方

ビタミンB6 を大量摂取するときは、マグネシウムを補給し、ビタミンB6 と同量のビタミンB2 を摂るようにします。

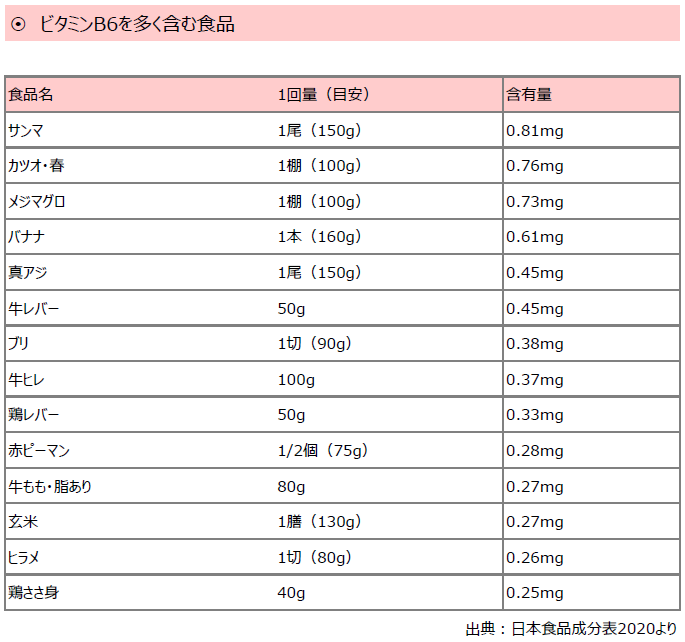

ホルモンや神経伝達物質の代謝に必須のビタミンB6。肉やお魚に多い栄養素ですが、バナナや蕎麦にも多く含まれています。

注釈

トリプトファンからセロトニン、グルタミンからGABA が作られる際、ビタミンB6 は補酵素となる。

注2

この反応を糖新生という。ブドウ糖やグリコーゲンに転換されうるアミノ酸のことを「糖原性アミノ酸」という。

注3

毛包炎ともいう。毛包にブドウ球菌が感染して起こる。

注4

ビタミンB6 は、赤血球の酸素親和性を高める。

注5

10mg のビタミンB6と300mg のマグネシウムを併用すると有効。

注6

ビタミンB6 の不足時に、トリプトファンからセロトニンではなくキサンツレンが生成されやすくなる。この物質はインスリンを効かなくするため、インスリンの過剰分泌をもたらし、肥満、糖尿病、動脈硬化の要因となる。また、セロトニンの不足はうつ症状の原因となる。

注7

ビタミンB6、B12、葉酸が不足すると、ホモシステインの代謝が阻害され、高ホモシステイン血症を起こすことがある。ホモシステインはタンパク質の1 つで、直接血管内皮細胞を損傷したりうつ症状を起こしやすくする。