ビタミンB1

19 世紀後半、日本全国に多くの死者を出し恐れられていた脚気の原因が、精白米の摂取によって起こることが次第に明らかになりました。精白米から取り除かれた米ぬかに含まれるビタミンB1欠乏が原因だと判明したのは20 世紀に入ってからです。ビタミンB1は糖質をエネルギーに変えるために必要なビタミンの代表で、神経伝達、学習能力にも関わります。

はたらき

細胞に取り込まれたブドウ糖が「細胞の発電所」であるミトコンドリアでエネルギーに変換されるには、ビタミンB1 のはたらきが必要です( 注1)。不足するとピルビン酸は乳酸となりやすく、肩こりや筋肉痛が起こる原因となります。

細胞中のアセチルCoA の濃度が上昇したり、ピルビン酸の濃度が低下したり、ビタミンB1 が不足したりすると、ピルビン酸脱水素酵素のはたらきが弱まります。

ピルビン酸脱水素酵素は、ピルビン酸をミトコンドリアに運ぶための水門のようなはたらきをしています。

脳神経のはたらきにも直接作用します。神経伝達に必要な電気伝導の速度を上げる( 注2) ほか、神経線維のDNA 合成や、ミエリン鞘( 注3) の形成に直接関わり、情報を速く伝えるはたらきに関与します。

また、乗り物酔いを防ぐ作用もあります。

不足すると

ビタミンB1 が不足しがちだとエネルギー不足の症状で身体がだるくなったり、神経症状も出やすくなったりします( 注4)。ビタミンB1 が欠乏すると起こる症状として典型的なものに、脚気があります。そのほかにも、次のような障害が生じます。

朝起きられない、集中力不足、眠気、疲れやすい、生あくび、もの忘れ。

神経細胞のDNA 合成や活動電位の発生に深く関わるので、不足することにより、眼球運動障害、歩行失調、意識障害、記憶力低下、知能障害、見当識障害、健忘症、認知症、作話、凶暴性などがみられる。

神経軸索の障害、神経伝達のための電気伝導の遅れなどにより、四肢のしびれ、知覚障害、運動麻痺、浮腫、循環器や自律神経の失調が生じる。

白血球の遊走にビタミンB1 が関与。不足すると風邪をひきやすくなり、また治りにくくなる。

ビタミンB1 を消耗させる要因

お酒を飲む人は、ほとんどの場合ビタミンB1 吸収力が低下しており、慢性的な不足の状態にあります。これは、アルコールの摂取により、ビタミンB1 の吸収に必要な葉酸が消耗するからです。このような場合は、食物繊維や葉酸、マグネシウムを含む緑黄色野菜や、ビタミンB1、ビタミンB12 を含む肉の摂取が必要です。

また、飲酒のほかに、糖分の過剰摂取やストレスもビタミンB1 を消耗させ、必要量を増加させます。

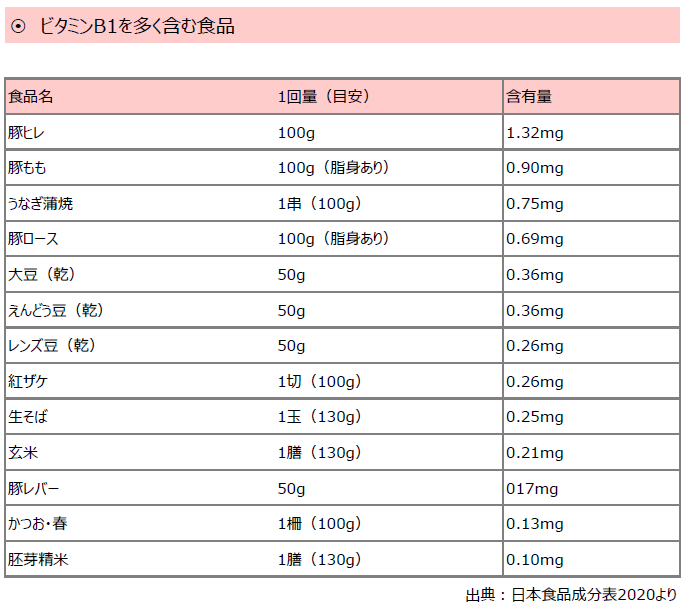

摂り方

B1 の代謝にはマグネシウムが必須です。豚肉などビタミンB1 を多く含む食物を調理する場合、ネギ、ニンニクに多く含まれるアリシンと、マグネシウムを多く含むコンブやワカメなどの食品を同時に摂ると、ビタミンB1 の代謝効率が良くなります。

ビタミンB1 の吸収のためには、体内のナトリウム濃度が適度に保たれる必要があります( 注5)。汗や下痢便などによる塩分の喪失が多い時には、塩分を少量補給することが重要です。

葉酸欠乏でビタミンB1 の吸収が阻害されることがあります。検査数値でMCV(赤血球容積)が高いとき( 注6) 葉酸およびビタミン12 を補うと効果的です。

• 疲れがとれない、食欲がない、集中力がない

• 疲れ目、目のしょぼつき

• 筋肉疲労、痛み、けいれん

• アルコール中毒・悪酔い(ナイアシンとマグネシウムを一緒に)

• 勉強疲れ、頭痛、不眠

• ピルを常用し疲れを訴える

• 糖尿病、アルコール、加齢による手足のふるえ

• 末梢神経炎(しびれや痛み)

• アルツハイマー病・物音に敏感(ナイアシンとビタミンE を一緒に)

• 筋萎縮性側索硬化症(カルシウムとマグネシウムを一緒に)

• 白血球増多症( 注7)

• 風邪をはじめとする感染症

子どもの頭脳への効果

ビタミンB1 を毎日適量摂取した子どもは、学習能力が高まったという研究結果があります。近年の子どもや若者の不安定な精神状態、非行、暴カなどの原因の1 つとして、甘いものや清涼飲料の多量摂取によるビタミンB 群不足がある場合があり、栄養面からの改善に真剣に取リ組むことが求められます。

あらゆる代謝に関わる水溶性ビタミン、ビタミンB 群

ビタミンB 群とはB1・B2・B6・B12・ナイアシン・パントテン酸・葉酸・ビオチンの8 種類の総称です。この他、ビタミンB4(アデニン)・ビタミンB13(オロチン酸)・ビタミンB15(パンガミン酸)・ビタミンB17(アミグダリン)・イノシトール・コリン・パラアミノ安息香酸・カルニチンなどのビタミン様物質が存在します。ビタミンB 群はエネルギーを作る作用および神経のはたらきに大きく役立っているビタミンです。TCAサイクルによりエネルギーを作る過程や、身体のあらゆる代謝をつかさどる酵素の補酵素としてビタミンB 群は大切なはたらきをしています。

ビタミンB 群は脳、神経系では特に大切な役割を担い、葉酸欠乏が新生児の二分脊髄や無脳症を、ビタミンB6 欠乏が乳幼児の痙攣などを起こす原因となることはよく知られています。ビタミンB 群は、ストレス・アルコール常飲・大量の糖質摂取・感染症などの場合に消費が激しく、必要量も増します。高齢者・喫煙者・カフェインを大量に摂取する人・ある種の薬剤を常用する人では不足傾向となります。

そして、精製食品や加工食品では含有量が乏しくなりがちです。

ビタミンB 群は互いに作用しあってはたらくので、単独ではなく複合摂取が望まれます。水溶性であり、余分に摂取されたものは体内に貯蔵されず、摂取後数時間で代謝・排泄されます。腸内の細菌叢はビタミンB 群(ビタミンB1、ビタミンB2、パントテン酸、ビタミンB6、葉酸、ビオチン)の生成に関与しています。腸内の有用菌の繁殖を促すビタミンB 群に、パラアミノ安息香酸があります。

大豆は畑のお肉と呼ばれます。その理由はお肉のようにタンパク質が多いからですが、豚肉に豊富なビタミンB1も大豆である程度代用できます。クイックソイは湯戻し不溶なのでとても便利です。

注釈

ビタミンB1 は、ピルビン酸脱水素酵素の補酵素としてはたらく。この酵素は、ブドウ糖がピルビン酸からアセチルCoAに変換されるために必要。

注2

ビタミンB1 が十分にあると、神経細胞に発生する活動電位の立ち上がりが速くなる。

注3

神経細胞の軸索を包む鞘。ミエリン鞘が少ないと、神経伝達の速度が落ちるなどの支障をきたす。

注4

糖尿病患者ではビタミンB1 の利用や代謝の障害があり、健康な人より多くのビタミンB1 摂取が必要。

注5

ビタミンB1 が腸管から吸収される量は、体内ナトリウム濃度の影響を受ける。

注6

MCV の値は、101 以上で「高い」と診断する。

注7

白血球が増えすぎる病気。正常な場合ヒトの血液1ml 当たりに含まれる白血球の数は4,000 ~ 9,000である。12,000 以上を、白血球増多症と診断する。