タンパク質

タンパク質は、糖質、脂質とともに三大栄養素の1 つです。新陳代謝を繰り返す身体の維持には欠かすことができません。 人間の身体の主成分は筋肉・骨・歯・内臓諸器官・血液・ホルモン・酵素・皮膚・毛髪に至るまでタンパク質です。それと同時にエネルギーにもなります。

成人体重の 55 ~ 65%は水分で、残り45 ~ 35%のうち7~8 割はタンパク質です。そしてタンパク質は、最も不足しがちな栄養素でもあります。

食物のタンパク質は、20 種類のアミノ酸が組み合わされてできますが、このうち 9 種類は体内で作ることができないために必須アミノ酸と呼ばれます。必須アミノ酸が1つでも欠けると体タンパクを構成することができなくなります。各種食品に含まれるアミノ酸配合量のうち、最も少ない比率で含まれるアミノ酸の割合(百分率)をアミノ酸スコアと呼びます。1種類のアミノ酸でも必要量の 6 割しか満たされていないと、アミノ酸スコアは 60%とされます。

タンパク質は、体内でアミノ酸に分解され、身体の重要な構成要素となりますが、これらは次々に新陳代謝をしていきます。タンパク質は毎日、毎回の食事で適切に必要量が補給されなければなりません。

古い細胞が分解されてタンパク質は再利用されますが、それだけでは足りないのです。タンパク質は毎日、体重 1kg 当たり最低約 1g 必要とされています。

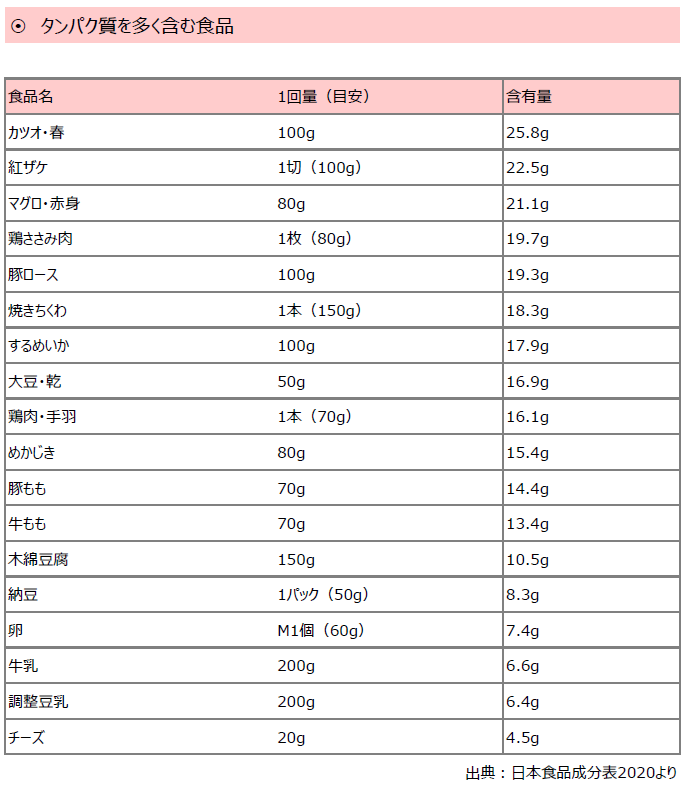

このように栄養療法の基本は、タンパク質の摂取ですが、日本人の食生活では十分に摂ることは困難です。体重 60kg の人に必要なタンパク質 60g を摂るためには、ステーキならば 400g を食べなければならない計算です。肉には脂肪分も含まれているので、これでは健康というよりも肥満になってしまいそうです。

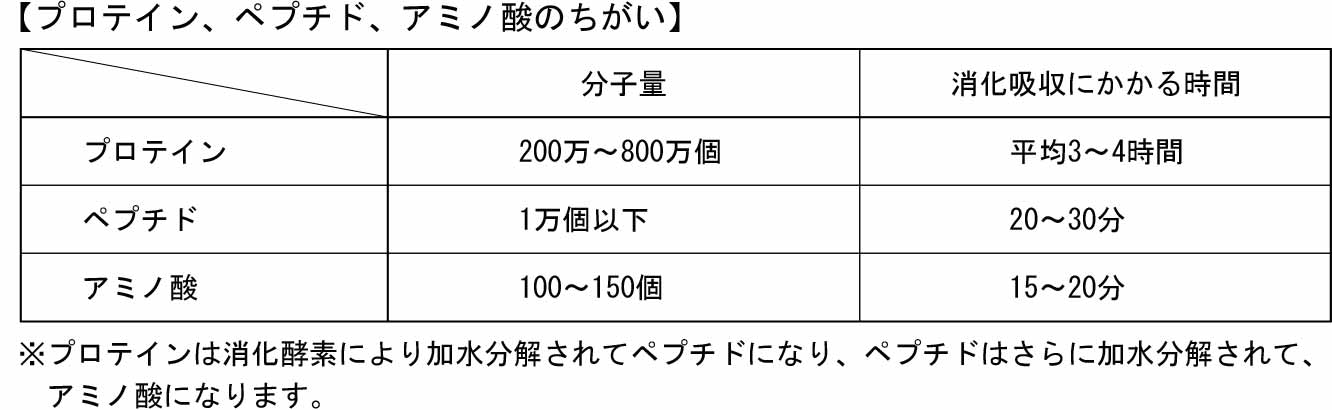

また、分子量の高いプロテインが体内に入ると、人によっては消化吸収が難しく、腹部が膨満しガスがたまって、継続的に摂取できないことが多くあります( 注 1)。このような場合は、低分子化されたプロテインサプリメント(ペプチドやアミノ酸)を利用すると、プロテインの吸収は驚くほどよくなります。

はたらき

細胞の分裂・増殖が活発化します。ビタミン C、E と一緒に摂るとより高い効果が得られます。

コラーゲンはタンパク質とビタミン Cと鉄を材料として作られています。ビタミン C、ヘム鉄を一緒に摂るとコラーゲンの生成が活発化します。

1) 肌の若返り

コラーゲンは皮膚の水分保持作用がある。シワがのび、皮膚が引き締まり、なめらかな若々しい肌になる。

2) 骨・歯の強化

骨・歯の主な構成成分はカルシウムとコラーゲン。カルシウムとタンパク質を一緒に摂ると骨を発達させ、丈夫に保つ。

3) 傷の回復を促進

傷口をふさぐはたらきをする。亜鉛と一緒に摂るとさらに傷の治りを促進する。

4) 関節の強化

関節の内膜の潤いを保つ役割があり炎症を抑える。不足すると関節炎(五十肩など)を起こす。

5) 血管壁の弾力性強化

脳細胞の壊死を防ぎ、思考力を高めます。神経伝達物質はほとんどがタンパク質の分解されたペプチドやアミノ酸、レシチンから作られます。うつ症状をはじめ、精神疾患の改善にもつながります。

タンパク質は肝臓のエネルギー源であり( 注 2)、代謝をつかさどる酵素の材料となります。肝臓の代謝能力が高まり、有害物質の解毒作用を向上させるので、血液は清浄化され、体温が正常に保たれます。

血液のへモグロビンは鉄分とタンパク質がビタミン B6 を補酵素として結合したものです。へモグロビンが増加すると、身体の隅々まで酸素が送られるので、貧血、冷え性が改善します。

血管壁の平滑筋を作る素材であり、血管壁を丈夫にし、破れにくくします( 注 3)。

内臓を支える主な栄養であり、十分な量を摂ることにより内臓下垂( 注 4)が起こりにくくなります。

タンパク質がビタミン C と結びつくと、血液中で ウイルスや細菌に対する抗体が作りやすくなり、細菌の侵入に抵抗する力が増します。

身体のホルモンはタンパク質から作られます。身体の調整能力や思春期、更年期などホルモンの変動しやすい時期にタンパク質を十分に摂ると、体力が維持されやすくなります。

ストレス、筋肉疲労時などにビタミン C と一緒に摂ると効果的。ストレス時には、通常の数倍のタンパク質を必要とします。ストレス時に分泌される副腎皮質ホルモンのコルチゾールは体タンパクを異化して、血中にブドウ糖を放出するので、体内でタンパク質が不足してしまいます。

酵素の量が増えると、代謝が活発になり、胃腸の消化吸収力も増します。

血液中でビタミン、ミネラル、脂肪、薬を運び細胞に届けます( 注 5)。さらに薬や栄養素の腸からの吸収を促す作用もあります。

タンパク質・脂質・糖質はどれもエネルギーの材料となります。

細胞膜には情報伝達や物質交換など、さまざまな機能をもつタンパク質(膜タンパクと呼びます)が存在します。

不足すると

タンパク質不足になると身体の機能および保全に重大な障害をもたらします。虚弱化、老化、ストレスやウイルス・細菌に対する抵抗力の弱化、傷や病気の回復の遅れなど多くの障害をもたらします。日本人のほとんどは、タンパク質の補給が不足しています。次のようなケースでタンパク質不足が起こりがちです。

菜食中心の人・インスタント食品を食べることが多い人は注意しなければなりません。高齢者・独身で自炊の人(当然、外食中心の人を含めて)・ダイエットをしている人などは特にタンパク質が不足しやすく、体調不良や病気に対する抵抗力のなさが目立ちます。

低血糖症、甲状腺機能亢進症、がん、感染症にかかっている時や妊娠中は、タンパク質の消耗が激しく、エネルギー回転が速いために不足がちになります。

運動時には、最初の約 15 分はまずブドウ糖が使われ、ついで筋肉内のグリコーゲン、アミノ酸、脂肪酸が使われます。エネルギーの材料が不足してくると、身体はアドレナリンなどのホルモンを分泌し、エネルギーの材料を調達します(タンパク異化、脂肪異化( 注6))。

タンパク質と検査数値

血清中に含まれるタンパク質の総量。

タンパク質のうち、貯蔵型として蓄えられたり、栄養素や薬などを運搬したりするはたらきがあります。これが 3.5 以下は非常に低い数値です。アルブミンは血液中の浸透圧にも関与し、栄養や水分を保持するはたらきがあるため、低下すると水分が血管の外の組織に出ていってむくみの原因となります。

タンパク質の燃えカスで、この数値が低いことはタンパク質不足を示します。10 以下はかなり低い数値です。

摂り方

タンパク質不足の人は、タンパク質を食事から摂るとともに、サプリメントでもプロテインを摂り、全体的な体調の改善を目指します。一般には体重 1kgあたり最低約 1g 必要とされていますが、栄養医学的には 1日に必要なタンパク質摂取量は「標準体重(kg)×1.14g /日」です( 注 7)。

胃腸機能が弱っている場合は、分子量が小さい良質のプロテインを摂取するか、消化しやすいように調理し、少量ずつ摂ります。運動時や体力が消耗している場合、BUN 値やアルブミン値が低い場合には普通より多くのタンパク質の補給が必要です。

スポーツをする人たちに注目されているアミノ酸 3 種をまとめてBCAA( 注 8)と呼びます。BCAA とは必須アミノ酸の中のバリン、ロイシン、イソロイシンの 3 つをまとめた呼び名です。この 3 種は身体の必須アミノ酸の約 40%を占める重要なアミノ酸であり、まず筋肉に取り込まれ代謝される特徴をもっています。筋肉などを構成する成分となるほか、タンパク質を合成したり、筋タンパク崩壊を抑制し、免疫を高めたりする作用があります。また TCA サイクルによるエネルギー発生にも使われます( 注 9)。

これ1つで30gのタンパク質が摂れる、無添加で美味しいサラダチキンです。

健康な体重50kgの方はタンパク質を約50g/日摂取する必要があります。ストレスや病気などでタンパク質の消耗が激しい場合は100g/日以上必要なこともあります。

注釈

高齢者、胃腸の弱い人、肝臓病、アトピーなどで食事制限をしている人では、消化酵素の原料であるタンパク質が不足するため、タンパク質が消化吸収できず、胃腸内で分解しきれずに残りが大腸まで達してしまい、悪玉菌のえさとなり、発酵が起こる。その結果、膨満感などに悩まされることが多い。

注 2

アミノ酸の一種であるアラニンが、肝臓のエネルギー源となる。

注 3特 に 肥 満 で は、 アディポネクチンの分泌減少の影響で血管が弱くなりがちなのでビタミン C・ビタミン A などと一緒に摂ることが必要。

注 4

代表的なものに胃下垂がある。

注 5

血清アルブミンが、これらの物質の運搬を担う。

注 6

体タンパクの異化に関与するホルモンとしては、甲状腺ホルモンやコルチゾールがあげられる。また、脂肪の異化に関与するホルモンとしては、成長ホルモン、コルチゾール、グルカゴン、甲状腺ホルモン、カテコールアミンがあげられる。

注 7

標準体重は次の式で算出する。標準体重(kg)= 22 ×身長(m)×身長(m)

注 8

Branched Chain Amino Acid(分岐鎖アミノ酸)の略。

注 9

運動、絶食時、低血糖 時、 肝 硬 変 な どの肝機能障害時には、通常より多くのBCAA が消費される。